鍼灸専門 3,300円

痛くない鍼 ひとりひとりに合わせた治療

頭痛 めまい 胃腸 更年期障害 味覚・嗅覚障害 心身両面の調和の鍼

鍼灸みぬま治療室

048-797-8141

木・日・祝日休診

料金一律3300円

鍼灸の効果は施術中(後)に●呼吸が楽になる、目や頭が軽くなる、●足が温まり耳が冷たくなる(頭寒足熱の状態)、●皮膚の滑りが良くなる等の変化を感じることができるのが最大の特長です。

コロナ後遺症、味覚障害、嗅覚障害は気力、体力を身体の一番奥から回復させることが大切です。

自律神経・・・お腹から下は~ぐっと力が入るように、胸から上は~ふーっと軽い感じになるように!

自律神経バランスも人それぞれの調子の波があり、調子の良し悪しにも一定の周期性があります。季節や天候に左右されることもあれば日常生活の中での疲労等、無理を重ねることで不調が長引くこともあります。頭痛でもお腹の症状でも位置に血の中でつらさの増す時間、幾分か軽減される時間と「傾向」がある場合もあります。当然、治療に用いるツボ、また、鍼やお灸の加減も異なってきます。

脈やツボとは

鍼灸(当院)では、脈(みゃく)の状態や顔色等、実際にお会いした際の元気さをよく診ます。

心身の状態は数値やデータでは分からないものが隠されていることは本当に多いです。また、薬や手術は避けたいと思われている方も多いのが事実です。

心理的な不安や実際の身体の調子が脈(みゃく)や顔色、背中や腕、脚の皮膚の状態などにサインとして現れています。そのサインは何かを訴えかけるようにさえ感じることがあります。

脈の変化、状態から

脈が速い場合はたとえば背中の皮膚の感じも張りがある。脈が緩んだ感じの時には皮膚も緩んでいる、と言うように脈と皮膚の感じが一致している状態であるべきですが、季節や天候、体調の波によって脈と皮膚の状態が一致しなかったり脈の状態、皮膚の状態が極端に良くない状態になることもあります。そのような状態を脈を整え、皮膚の状態を整えることから調子を取り戻していく、と言う段階的に診ていく方法になります。背中の皮膚、背中のツボの反応の現れ方のことですが、肩からお腹の裏、腰、と背中の広い範囲の中で「ここが元気がないな」と言うところが必ずあります。そこがツボになります。

出来るだけ薬に頼らず、自分の中にある自然治癒力を高めることで症状をよくしていけるようにするにはお一人お一人の脈(みゃく)の状態やツボの反応に素直に従って多すぎず少なすぎずと言う加減の鍼灸治療を行うことが大切ですので脈を診ることには時間をかけます(実際の鍼灸治療は30分程度です)。

季節と脈

私たちの身体、心は常に「変化」するものです。季節によって脈の現れ方も推移します。春夏秋冬、自然に季節に合った身体であれば脈もその季節に合った脈の打ち方をしていますが自律神経の乱れ、不調のある時は多くは脈が「現在の季節」とずれた脈の状態である場合がほとんどです。夏なのに冬のように体が冷えていたり、最近のように季節変化が急だと身体(脈)も自己調節に苦労し本来の季節感からほど遠い脈を打っています。実際の鍼灸治療では各季節に応じた、適した脈の状態を元にして「ずれている分」を戻すためのツボを用いて調整をします。それに加えて主訴(頭痛、お腹の調子、めまい、睡眠など)の改善のためのツボも併用します。

| 陽の季節 | 有効な穴 | 陰の季節 | ||

|---|---|---|---|---|

| 立春 | 2月4日ごろから | 水穴 土穴 (穴) | 立秋 | 8月8日ごろから |

| 雨水 啓蟄 | 2月19日 3月6日 | 水穴 火穴 | 处暑 白露 | 8月22日 9月6日 |

| 春分 | 3月21日 | 水穴 土穴 (穴) | 秋分 | 9月23日 |

| 清明 | 4月6日 | 水穴 火穴 | 寒露 | 10月8日 |

| 土用 穀雨 | 4月17日 4月20日 | 火穴 金穴 | 土用 霜降 | 10月20日 10月22日 |

| 立夏 | 5月5日 | 木穴 土穴 金穴 | 立冬 | 11月8日 |

| 小満 芒種 | 5月21日 6月6日 | 木穴 金穴 | 小雪 大雪 | 11月22日 12月7日 |

| 夏至 | 6月22日 | 木穴 金穴(穴) | 冬至 | 12月22日 |

| 小暑 | 7月7日 | 木穴 金穴 | 小寒 | 1月6日 |

| 土用 大暑 | 7月20日 7月23日 | 火穴 金穴 | 土用 大寒 | 1月17日 1月20日 |

図の木穴、火穴、、、はツボのことを言っています。穴は「けつ」と言います。ツボのことを経穴(けいけつ)とも言います。ツボを結んだ線が経絡(けいらく)と言い季節によりどの経絡からどのツボを選ぶかと言うことも大切になります。 木穴は春、火穴は夏、土穴は土用(季節の変わり目)、金穴は秋、水穴は冬 にそれぞれ用いるツボになりますが、実際の身体は本来の季節のリズムとずれている(夏なのに冷えている等)ことが多くそうした自然界のリズムと身体との調和を図るために脈を診ながら最も適したツボを探します。

気の話

例えば頭痛の鍼灸治療を行う場合、頭に鍼をするのではなく腕や脚に鍼をすることで頭に上がりすぎた「気」を下げる、足の方に引き下げると言う考え方をします。

一方でめまいの場合は頭に気を引き上げるようにします。

お腹の調子については口の中から肛門まで粘膜でつながっていると考え、物理的に消化する、排せつすると言うことではなくそれ以前の食欲、便通の後の心地よさまでしっかりと感じるようにならなければなりません。メンタル的な充足度までも元気が出てはじめて日常生活を快適に遅れるようになります。気とはそういったものです。

上がりすぎているものは下げ、上がっていかないものは上げてあげる、お腹を中心とした内臓にはエネルギーを蓄えることを鍼灸治療で行います。

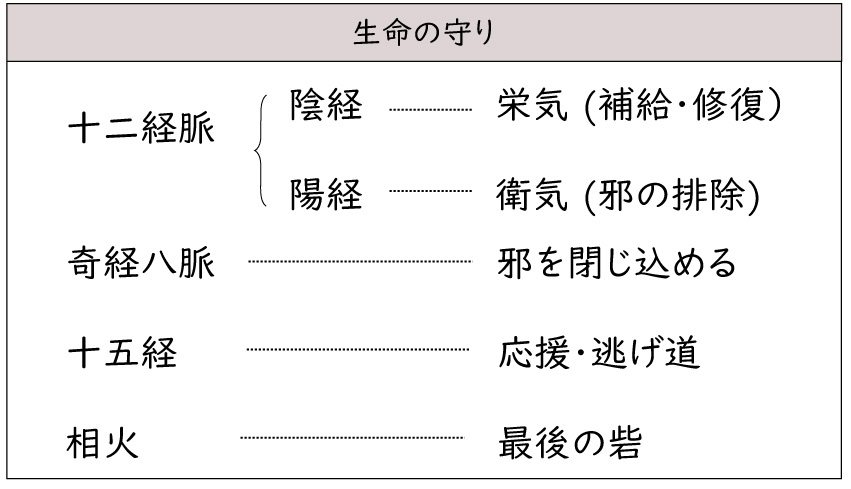

下図:生命の守り・・・・経絡(経脈)は気の通り道です。気の流れを調節することで日常生活のリズムをよい状態に保ちやすくなります。経絡にもそれぞれの役割、働きがあります。心身の状態により経絡(ツボ)を使い分けます。気の流れ、とはよく耳にする言葉かもしれません。気の作用は実際の身体の修復(目に見える形の変化、栄養の吸収、消化も含まれます)、痛みを起こしている悪い気を排除するため気の通り道を空けるためのツボ、慢性化した症状で気の流れが複雑になっている場合に悪い気(邪気)を一旦預かり、生命力の大勢に影響のないように時間をかけて処理する経絡、身体も心も限界の場合の最後の砦がやられないように働いてくれている経絡、等々状況に応じて経絡、ツボを使い分けて治療をしていきます。

春夏秋冬、朝昼夜と心身のリズムは一定のリズムを刻んでいるようでも実際はその時々の状況により影響を受けます。私たちの心と体は時間の中に生きています。

精神的にショックを受けたり、身体的に疲労が重なることが長く続くと良好なリズムを保ちにくくなりますが、いつもより時間が過ぎるのが長く感じたり、過去を悔んだり先のことを考えると不安になったりします。

等、一日を過ごす上で心身の状態を上向きにしていくためには身体だけでなく心にもエネルギーを入れていくことがとても大切になります。そのために必要なことを鍼灸で行います。

鍼灸治療を受けられて少しでも楽になり、状態を保つために「脈(みゃく)」の状態を確認します。

手首のところの脈を診ます。私たちが時間の中に生きていると言うことは脈の状態も季節や時間帯、精神状況により刻々と変化している、外部(天候、暑さ、寒さ、湿度など自然界の影響)と内側(メンタル、対人関係、感情の安定、不安定の状態)、それに日常の生活習慣、飲食、睡眠、どのような生活(身体を動かさない状態が続いているか)などの、刻々と移り行く変化の中に現れる脈の状態から治療のヒントを探すことをします。

精神的に不安定な時は落ち着きがなく騒がしい(さわがしい)脈で呼吸も浅く、悪循環から抜け出せない気持ちになる。

このような状況を、精神的に安定している時には落ち着いたゆったりとした脈で呼吸も深い、顔色もよく身体も軽い、と言う状態になるように鍼灸で調整を行いますがひとりひとりの様々な背景、現在の状態は当然異なるためにどこに(いわゆるツボ)、どの程度の加減で鍼灸を行うかと言うことがとても大切になってきます。また、使うツボも毎回同じというわけではありません。

時間や季節、症状の推移により刻々と変化する脈の状態に従ってツボを決め調整をしていきます。

私達の生活は本来、もっとゆったりとした時間の中で心身ともに余裕があるべきですが現代生活の諸々の事情により心身ともに窮屈(きゅうくつ)な状態で日々を過ごされている方が多いです。

鍼灸治療を行う際には経絡(けいらく)と言う気の通り道の流れを良くすることを行います。

その際に身体だけでなくメンタルの調整に必要な経絡、ツボがあります。「心包経(しんぽうけい)」と言う経絡上にあるツボを用いることが多いのが近年の、大きな特徴、傾向です。この心包経の調整は特にメンタル、原因が分からないけれども不調が続くと言った症状に対して用います。音や匂い、光などを過敏に感じる、人の目が気になるなどと言った、いわゆる過敏性の状況にある場合、睡眠そして昔にはあまりなかったとされているアトピーなど現代を生きる私たちの心身にエネルギーを補充する効果のある経絡、ツボになります。

心包(しんぽう)の役割は私たちの心と身体の一番奥の方、これ以上入り込まれてはまずい、と言う深い所に影響が及ばないように「目には見えないけれども守ってくれているオブラートのような存在」と考えられています。このことは数千年前から続く鍼灸の古典(素問、霊枢、難経)にも記されています。

心身ともに無理をした状態で時間が経過することで私たちの本能は身体だけでなく心の状態も「守ろう」として身体、心に様々な反応を示して「つらさ」としてサインを出してくれます。

一人一人の体質により

他、現れ方は異なりますが何らかのサインが心身から出ていると考え、どのように調整をしていったら楽になるのかを探っていきます。

脈、呼吸が落ち着き、皮ふが元気になると心身ともに落ち着いて楽に感じてきます。

ひとつのツボに鍼をしたら脈、呼吸、皮ふの状態を確認して(感じて)と言うことを繰り返す治療を行います。

特に心のケアを行う場合には一つ一つのツボに鍼を行って反応(脈、皮ふ、呼吸)を確かめながら治療することで患者さんとの意思疎通を図っています。

みぬま治療室の鍼灸治療はこのような考え方で行っております。

実際にご来院されましたら、お話を伺い「何が一番困っているのか」をお聞きします。

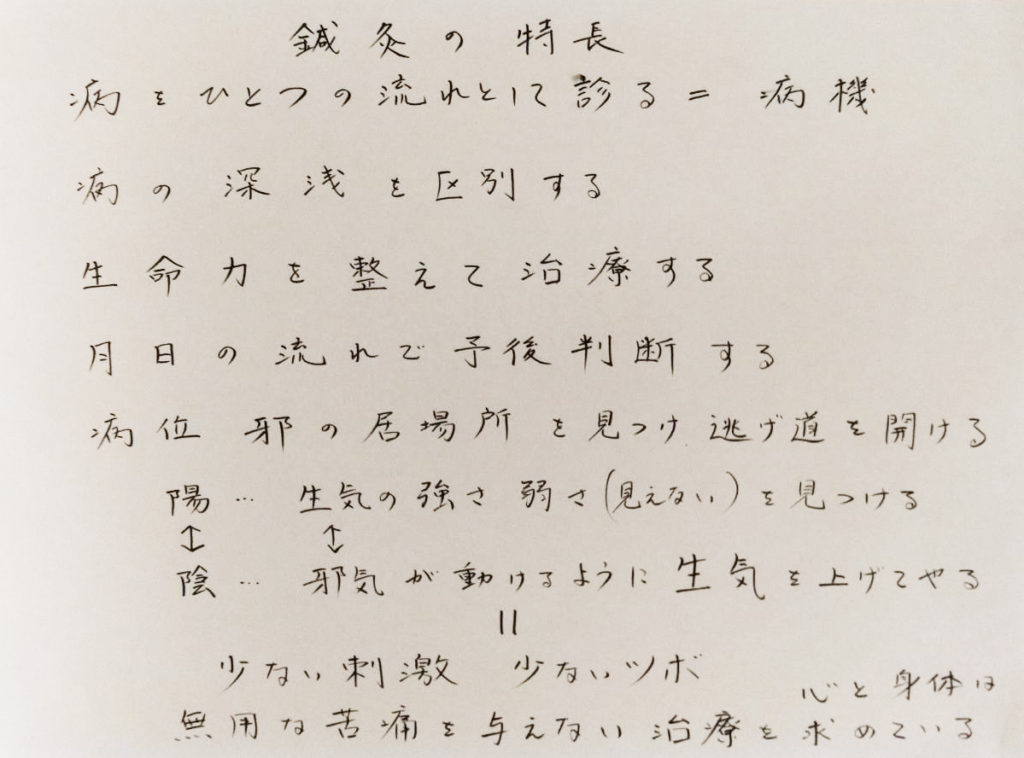

当治療室の鍼灸治療は少ないツボで一番効果の出る方法をという考え方をしています。

多くのツボを用いることは刺激量だけが多く、本当に身体、心を良くするのとは別のものであると考えています。

ツボの用い方も目的があり、本当に必要なツボはごく僅か(わずか)です。

その最も大切な絶対に必要なツボに集中した治療の方が絶対に効果があるのです。

症状別に治療方針や鍼の考え方を紹介します。

脈診(みゃくしん)を十分に行います。いいツボが見つかると脈が変わります(いい脈になります)

皮ふは身体の一番表面、表層にあります。

皮膚の状態も人それぞれで、もちろん体質によって皮ふへの悪影響の現れ方にも差があります。

少ないツボで治療を行うため極端な話、1か所のツボしか行わないこともありますがむしろそのほうが効果がある場合が多いです。

おそらく身体が受けとめる「許容量 キャパシティー」として少ないツボの方が負担がなく自然治癒力に働きかけやすいのだと思います。

脈診をしてみますと長年に渡り身体に負荷がかかっている場合には徐々に治療をしていくことが必要だと言うことが手に取るようにわかる場合があります。

脈の状態もすぐに大きく変わること(変えよう)とすることが大事ではなく今後長い時間にわたって身体の負担を減らし数値も平均して安定するように少しずつ治療をします。

*脈とは脈診(みゃくしん)と言う、身体の心の状態がどのような傾きをしているかを見極めるためのものです。

最初はできるだけ3~4日に1度に治療をしたほうが効果的です。症状、状況により1週間に1度、2週に1度と言う場合もありますが数値の推移(血液検査)と照らし合わせながら診ていきます。

過敏性腸症候群は心身のケアを鍼灸で行います。心身のケアの鍼灸は痛くない鍼、熱くないお灸を行います。

過敏性腸症候群から回復した方は本当に元気になります。体質も変わるのか気力体力が増します。

潰瘍性大腸炎は体力の回復、温存を第一に体重を増やせるような身体づくり少ないツボで 全身的な疲労を軽減させることをします。

肝臓をどのように捉えるか西洋医学と異なり鍼灸の特長として 身体の中心、 エネルギー(気)を肝機能の働きにあつめるような治療をします。もちろんツボの数も少なめに。

肝臓と他の臓器との関連なども考慮しながら鍼灸を行う必要があります。

腎機能は一旦低下すると元に戻らないと言う説がありますが本当にそうでしょうか?

尿が出ていて鍼灸治療を受けて身体のだるさなどが軽減していくようであれば可能性は高くなります(今後の腎機能を保つと言う意味で)

できるだけ自分の力を生かす(薬に頼らずに)薬を今以上に増やさないように

もし薬が増える場合には気力体力の温存を図る鍼灸治療を行いながら様子を見ていきます。