鍼灸専門 3,300円

痛くない鍼 ひとりひとりに合わせた治療

動き始めがつらい腰の痛み 坐骨神経痛が良くなるための鍼灸はこちらから

立ち上がる時、動き始めの痛み

立ち上がる時、動き始めの痛みは足腰の奥の方、深い筋肉の状態が悪い(硬さがあり動きに対応しにくい状態)ために起こることが要因です。深い所の筋肉の状態を良くするために最も適したツボをまずは脚(足)、そして背中のツボから探します。体重が足に乗りやすい、脚で身体を支える力をつけるためのツボに鍼をします。

立ち上がる時の体重のかかる動作に加え、腰の回転動作の両方がしっかりすることが実際に日常の様々な動作が楽にできることにつながります。回転動作は腕ふりや脚の運びに、立ち上がる時の動作が楽になることは体重を脚に乗せやすくする効果があり、この両者のバランスが良いことが足腰のコンディションには重要になります。

首の痛みで仕事や日常生活に支障がある

等々の痛みに対して、

早期に楽な状態にするために最も有効である鍼灸治療を提供致します。

痛みの原因は?

疲労、負担のかかる状態が続いた、冷え等が原因で足腰の痛み、首の痛みを訴える方が多いです。

また、身体の使い方のクセも大きな要因です。

急性のギックリ腰、慢性の腰痛(ヘルニア、狭窄症等)、首の寝違え、頚椎ヘルニア等、いずれにしましても早く楽になりたい、と言う目標に向かってお話を伺いながら改善のための道筋を立てていきます。

そのためにどのような鍼灸治療を行っているかを以下にご紹介しています。

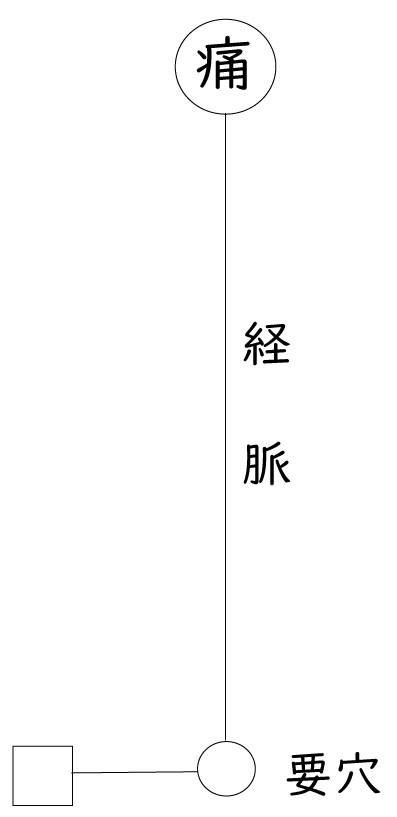

痛い所と離れた所にあるツボの効用

痛みのある部位につながる経絡上のツボに鍼、またはお灸を行います。

たとえば、首の痛み、腰などの痛みに対して腕、脚(肘、膝より末端へかけて)のツボに鍼を行うことでまずは、全身的な調整としての気の巡りを整えます。痛みのある所は気の流れが悪くなっています。痛みの原因であるストレス、疲労、体質的な面等に対して内側から治す力を調える体制を整えるための効果があります。自律神経の調整を同時に行うことにもなり筋肉の硬さを緩め、炎症反応を抑える等の効果があり、痛みの原因を根本から診て行くことにもつながります。

筋骨格系(関節や筋肉)だけを診るのではなく、痛みの原因がストレス等による無理が原因である(精神的な面を含む)、また、加齢や疲労などが重なり回復に時間がかかっているケースに対して内臓やメンタルへの働きかけに効果のあるツボへの鍼を同時に行います。怒り、不安、憂い、考えすぎる、頭(脳)が休まらない等の悪影響、、、

次の段階、痛みのある所への鍼

上記の鍼灸治療を行って、それでもまだ痛みが消えない場合に実際に痛みのある箇所、たとえば首、腰などの「局所」とその周囲の状態をよく診ながら鍼灸を行います。実際には上記、全身状態と痛みのある局所への両方の治療を同時に行い、脈診や筋肉の硬さの状態(左右差など)を確認しながら治療を進めます。実際の問題である「痛み」が取れる状況に近づいたかどうか、その効果の判定は脈診(脈の状態)で診ます。

局所の状態の診方

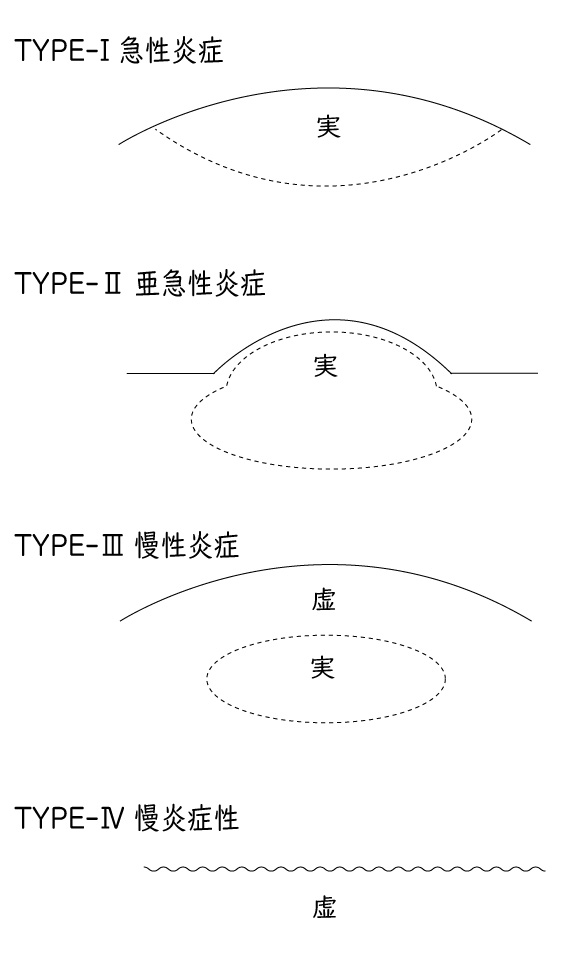

腰痛、首や肩の痛み、坐骨神経痛などによる脚のしびれ、人それぞれの状況がありますので適した加減の鍼灸治療を行う必要があります。下図は痛みのある箇所にみられる炎症、筋肉の硬さや熱感等を段階に応じて図示したものです。

TYPE1:急性炎症 打撲や捻挫などだけでなく、腰痛や首の痛みなどにも見られます。皮膚表面に熱感があり、痛みが発症してから日が浅い場合に見られます。この場合は痛みのある局所への鍼は避けて治療を行うことが多いです。例えばギックリ腰等で身動きができない場合、局所に鍼を行うのではなく痛みのない足のツボに鍼を行うことで腰の状態(緊張)を和らげるという方法で治療を行います。

TYPE2:TYPE1が少し時間が経過した状態に見られます。痛みのある局所の炎症はまだ見られますがTYPE1ほど明らかな熱感は見られません。「熱感」と言うより明らかに痛みのある箇所の皮膚の緊張が他の部位と違うと言う場合もあります。皮膚の緊張が強い、または皮膚が他の箇所よりも冷たく感じるなど、異常な感じが見られます。この場合も局所への鍼は避けて治療を行い、局所の緊張が解けてくるようにツボを選んで鍼を行います。

TYPE3:慢性炎症 時間の経過が長い痛みの場合にみられる反応です。実(じつ)と図示されている箇所が実際の炎症のある箇所、硬さの取れない箇所です。冷シップ(またはモーラステープ、キネシオテープなども含めて)を数か月、数年に渡り使用し続けた場合にもこのような反応が見れることがあります。炎症や、硬さのある箇所は奥の方に隠れがちになり、表面からははっきりとした硬さや炎症が見つけにくい例です。局所への鍼は行いますがあくまでも他の痛みのない箇所とのバランスを取りながら、奥に隠れた「動きにくい硬さ」が表面に浮いてくるように加減をしながら鍼を行うことで動作がしやすくなります。

TYPE4:TYPE3がさらに進行して、また加齢により筋肉量が少なくなった場合などにみられる反応です。痛みのある箇所とそうでない箇所との判別が局所とその周囲だけでは判別しにくく、身体の動作や左右に身体の使い方のクセなどを考慮し、鍼よりもお灸を主にするなど、体力に合った加減をしながらの鍼灸治療を行います。

経絡治療とは

上記TYPE1~4まで、大まかに痛みのタイプを分類しましたが実際の痛みは生活上の動作、安静時の痛み、しびれ、動き始めの痛み、動いている内に痛みが引いてくる、、、等、個人差が大きいものです。その中で特に

〇腰痛、膝痛:体重をかけるときの痛みに効果のある経絡からツボを選ぶ

〇ひねる(寝返り動作や首を横に向ける)動作による痛みに効果のある経絡からツボを選ぶ

体重をかける動作、回転(寝返りなどのひねりの動作)の2つの動作のどちらの影響が強いかで用いる経絡(ツボ)を選んで、脈診で確認しながら治療を行います。上手くいくと(脈がいい状態になるツボを探り当てることができ、そのツボに鍼を行うことで気の流れが良くなると)痛みのある箇所とそうでない箇所との筋肉の硬さの差が縮まりひとつの面のようになってきます(硬さの差があるときはでこぼこした感じです)。

痛みのある部位は症状が新しいほど早く良くなることが期待できますが慢性的な(年単位)痛みになりますと、痛みのある部位、またその周囲の筋肉の硬さ、緊張の度合いに一定の傾向が見られ、なかなか緊張が解けない状態に苦慮している方が多いです。この緊張した状態を変化(緩ませる)ために痛みのある箇所と痛みのない箇所にそれぞれつながる経絡上のツボの反応を診て鍼を行います。

脈を診ながらツボを数か所確認し、最も脈の状態が良くなるツボを見つけてそのツボの中心に最適な加減の鍼が出来たときにはじめて効果が得られます(経絡とツボ、脈を診る鍼灸治療を経絡治療と言います)

一例:腰痛の場合足の経絡からツボを選びます。この症状にはこのツボと決め付けるのではなく、あくまでその時その時の脈を診て、触診(下肢の筋肉の硬さの左右差など)を診ながら同時にツボを探ります。脈の状態がしっかりとするツボに鍼、お灸を行うと筋の硬さも整いやすくなりますので相互に照らし合わせながらツボを絞ります。

腰痛の場合、一例ですがスネの表側の経絡(胃経)は足三里、豊隆、衝陽、陥谷などスネの外側の経絡(胆経)は陽稜泉、光明、臨泣、地五会などのツボからそれぞれ1つずつ、最も脈が良くなるツボを絞ります。

ひざの痛みの場合、たとえば右の膝が痛い場合に右の胃経のツボ、反対の左足の胆経とそれぞれ左右で1つずつのツボに鍼をします。

ツボも季節や天候などの影響により効果のあるツボが移り変わります。夏ならば湿度とエアコンの冷えによる影響を考慮したツボや夏バテから回復させるツボを取り入れながら痛みの治療を行い、冬ならば同じ冷えでも夏と違い身体のリズムも外気温の寒さからより体温を逃さないように身体のリズムも働くように、その季節ごとに本質的な身体のリズムと言うものがあります。そうした身体の本来持つリズムに合わせて体調を良くすることを目的としたツボを用いながら痛みの治療を行うことで痛みやしびれの回復を促していきます。

| 陽の季節 | 有効な穴 | 陰の季節 | ||

|---|---|---|---|---|

| 立春 | 2月4日ごろから | 水穴 土穴 (穴) | 立秋 | 8月8日ごろから |

| 雨水 啓蟄 | 2月19日 3月6日 | 水穴 火穴 | 处暑 白露 | 8月22日 9月6日 |

| 春分 | 3月21日 | 水穴 土穴 (穴) | 秋分 | 9月23日 |

| 清明 | 4月6日 | 水穴 火穴 | 寒露 | 10月8日 |

| 土用 穀雨 | 4月17日 4月20日 | 火穴 金穴 | 土用 霜降 | 10月20日 10月22日 |

| 立夏 | 5月5日 | 木穴 土穴 金穴 | 立冬 | 11月8日 |

| 小満 芒種 | 5月21日 6月6日 | 木穴 金穴 | 小雪 大雪 | 11月22日 12月7日 |

| 夏至 | 6月22日 | 木穴 金穴(穴) | 冬至 | 12月22日 |

| 小暑 | 7月7日 | 木穴 金穴 | 小寒 | 1月6日 |

| 土用 大暑 | 7月20日 7月23日 | 火穴 金穴 | 土用 大寒 | 1月17日 1月20日 |

肩こり

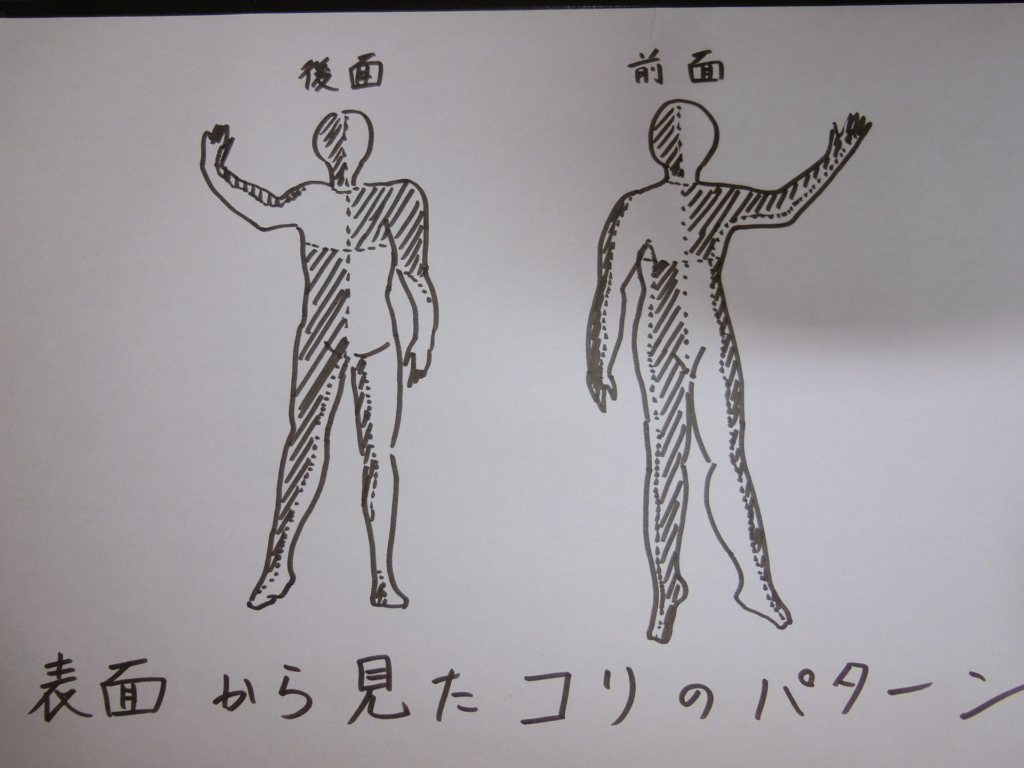

コリにはパターンがあり、例えば下図の斜線の部分が深いところにコリがある(表面は柔らかい)としたら、斜線のない白い部分は逆に表面が硬くなっている(奥は硬くない)と言うケースが多いです。

左右同じツボ(たとえば背中の両側など)に同時に鍼をするのではなくあくまでもコリの左右差を見極めて表面の柔らかい所に鍼を行うことで深い所のコリが楽になるだけでなくコリの左右差も良くなります(図でいうと斜線のある箇所が表面が表面が柔らかく奥が硬い、とします)。その際に実際に斜線で描かれた部位に直接鍼をするのではなく、腕や脚の経絡から脈診をして脈がよくなるツボを選び鍼を行うことで、表面と奥の硬さ(コリの差)が整いやすくなります。効果のあるツボとは少ない鍼の数でもしっかりと整うことが経絡、ツボの特長で身体に負担の少ない、かつ効果のある治療が可能となります。

腕や脚にあるツボにも身体の深いところ、浅いところにそれぞれ対応したツボ(経絡)があります。このツボの特性を生かして、深いコリ、張り付いたようなしつこいコリに適した経絡(ツボ)、浅いコリに適した経絡(ツボ)を使い分けます。

参考:肩こりで右の首の付け根のあたりがつらい場合にはたとえば腕の経絡から右の大腸経から偏歴、温留、合谷などから、左腕の三焦経からは外関、陽池、三陽絡などからそれぞれひとつずつのツボに鍼をします。あくまでこれらは例として述べています。

患側(つらさを感じるのが右か左か)だけでなくつらさを感じていない(健側)の足(脚)、腕の経絡からもツボを選び鍼を行うのは左右のバランスを取ることが全体的な調和(自律神経の調整など)につながる効果があるからです。

痛みやコリは症状としては分かりやすい(感じやすい)ものですが、分かりやすい(つらさを感じる部分だけ)ものの裏には必ず何らかの因果関係(つらさの原因になっている可能性のある)ものがあります。それは寝不足や食べ過ぎ、ストレス、過労、冷え、気圧や天候の急変などです。身体が休まりやすい状態(リラックスできる状態)、おなかの働きをよくする、呼吸が深くできる等のややもすると後回しにしてしまいやすい身体の状態も一緒に診ていくために左右のツボを同時に見ながら、手や足のツボだけでなく背中やお腹のツボとの関連も診ていきます。

鍼灸治療と言えば腰痛、肩こり、肩、足(脚)の痛み等のイメージが強いかと思います。

実際に当治療室でも自律神経症状に加えて痛みやコリの鍼灸治療を受けられる方も多いです。

腰痛、肩の痛み、肩こり等の症状に対して鍼、お灸を行う経絡をまず選び、ツボを絞っていきます。

例えば腰痛の場合、足の経絡(6つある)の中から左右の足それぞれ1つずつ、治療すべき経絡を見つけますが、その際に脈を診ながら経絡を触診(切診=せっしんとも言います)し、最も脈の状態が良くなる経絡を絞ります。そしてその経絡上のツボの中からさらに最も脈が良くなるツボを絞ります。

肩こりがあって目の疲れがあると言う場合には左右の腕の経絡(6つある)の中から左右に振り分けて2つの経絡に絞り、同様に最も脈が良くなるツボを絞ります。

腰痛、肩こりに加え他の症状がある場合は手足の経絡をそれぞれ脈と照らし合わせながら見ていき、例えば左足と右足、左腕の経絡の中から治療すべきツボ(この場合は3か所のツボ)を選びます。すべてツボは脈の状態が良くなるツボに鍼、またはお灸を行います。

脈が良くなるツボとは

脈診で何を診ているのか

いい脈とは術者が患者の脈を診た際に術者の手に近づいてくるような感覚、程よく力のある脈です。

良くない脈とは反対に遠ざかっていくような、力が抜けているような感じの脈です。

鍼灸治療の前後、途中で脈の変化を診ながらツボ(経絡)を選び、動きのある身体、心身の調整を行います。動きがあるとは一日の時間帯(朝昼夜)、季節や天候により脈や体調も変化すると言う意味です。季節に一定の法則があるように(春夏秋冬と移ろっていく)私達の身体、心理的な状態も常に変化をしています。変化することがいい、悪いと言うことではなく変化することが当然なので、この変化のリズムが程よいものであるように調整をしていきます。